| 索 引 号 | 失效时间 | ||

| 发文机关 | 河南省人民政府办公厅 | 成文日期 | 2021年12月31日 |

| 标 题 | 河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十四五”气象事业发展规划的通知 | ||

| 发文字号 | 豫政办〔2021〕82号 | 发布时间 | 2022年01月21日 |

河南省人民政府办公厅

关于印发河南省“十四五”气象事业发展规划的

通知

豫政办〔2021〕82号

各省辖市人民政府、济源示范区管委会,省人民政府各部门:

《河南省“十四五”气象事业发展规划》已经省政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

河南省人民政府办公厅

2021年12月31日

河南省“十四五”气象事业发展规划

气象事业是科技型、基础性社会公益事业,关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好,发展气象事业意义深远、责任重大。根据《中华人民共和国气象法》《河南省气象灾害防御条例》《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》《全国气象发展“十四五”规划》和《河南省人民政府关于加快推进气象强省建设的意见》(豫政〔2020〕41号)等有关要求,结合我省实际,制定本规划。规划期为2021—2025年。

一、发展形势

(一)“十三五”时期发展成效。“十三五”期间,我省大力推进气象事业发展,省政府和中国气象局合力推动我省率先在中部地区基本实现气象现代化。实现地面观测自动化,初步建成空天地一体化综合观测网,进一步提升农业、环境等重点领域气象观测能力。暴雨预报准确率提高15%,强对流天气预警时间提前到35分钟,短期气候预测准确率稳居全国前列。气象预警信息覆盖率提升到96%,公众气象服务满意度平均为86分。有效应对2016年“7·19”豫北特大暴雨、2018年“温比亚”台风暴雨、2020年“7·19”淮河史灌河流域严重洪涝、2021年“7·20”郑州特大暴雨洪涝、黄河流域历史罕见秋汛等重大气象灾害,成功保障第十一届全国少数民族传统体育运动会等重大活动,气象防灾减灾第一道防线作用有效发挥。趋利避害并举,助力脱贫攻坚,打造一批“气候好产品”,农业气象服务智慧化水平逐步提高,气象服务保障乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、南水北调后续工程高质量发展等重大战略效益凸显。32项省部级以上科研项目获批,8项科技成果获省部级奖励,《气象与环境科学》入选中国科技核心期刊。形成《河南省气象条例》《河南省气象灾害防御条例》《河南省人工影响天气管理条例》《河南省气候资源保护与开发利用条例》4部地方性法规和《河南省气象设施和气象探测环境保护办法》《河南省气象灾害预警信号发布与传播办法》《河南省防雷减灾实施办法》3部政府规章组成的地方气象法规体系,制修订标准37项。创建一批国家气象科普基地、全国气象科普示范学校、综合减灾示范社区。双重计划财务体制进一步落实,国家、地方气象事业协调发展格局基本形成。

(二)“十四五”时期面临的形势。“十四五”是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,是实现“两个确保”(确保高质量建设现代化河南,确保高水平实现现代化河南)的关键时期。习近平总书记视察河南重要讲话重要指示和关于气象工作的重要指示批示精神为我省气象强省建设提供了总纲领、总遵循、总指引。

锚定“两个确保”对气象工作提出新要求。国家构建新发展格局战略机遇、新时代推动中部地区高质量发展政策机遇、黄河流域生态保护和高质量发展历史机遇为“十四五”时期我省气象强省建设提供新机遇,服务国家重大战略、保障群众生命安全、助力经济转型发展、满足人民美好生活需求、支撑生态文明建设等各方面对气象服务提出新需求。

应对极端天气气候事件对气象工作提出新挑战。全球气候变化背景下的暴雨、寒潮、大风等极端天气气候事件广发频发强发并发,气象灾害仍是制约我省高质量发展的重要因素之一,给人民生命财产安全和经济社会发展带来重大风险。

科技创新为气象强省建设提供新动能。随着计算机、通信、智能传感器等新技术的飞速发展,卫星、雷达、智能化气象监测技术的不断创新,人工智能、物联网、云计算、大数据、北斗通信、5G等新一代信息技术在气象业务、科研、服务领域的深入应用,多领域、多学科的交叉融合,为持续提升气象监测精密、预报精准、服务精细水平,有效应对气象灾害风险和挑战提供了新动能。

(三)“十四五”时期面临的问题。气象科技创新整体效能不高。气候变化背景下的极端气象灾害发生发展机理和预报预警技术存在局限,科技创新投入不足、成果转化率低,缺乏高能级创新平台和高层次领军人才。新一代信息技术在气象领域的深度融合应用不够。监测精密程度存在短板。气象灾害多发易发区域观测站网稀疏,中小尺度灾害性天气捕捉能力不足;暴雨、强对流等灾害性天气过程的垂直连续观测能力不足;缺乏气候系统多圈层及其相互影响的动态观测,区域和城市碳监测能力有待提升。预报精准程度存在差距。台风、西南涡、黄河气旋等高影响天气系统预报能力不足;极端性、突发性、局地性灾害天气的预警、预报准确率和提前量不能满足需求;基于影响的预报和风险预警业务发展缓慢。精细服务存在薄弱环节。气象服务有效供给不足;气象服务机制有待优化,公共气象服务没有完全纳入各级政府公共服务体系;以气象预警为先导的应急联动机制亟待健全。

二、总体要求

(一)指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示和关于气象工作的重要指示批示精神,融入气象强国建设,服务“两个确保”,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹发展和安全,为经济强省、文化强省、生态强省、开放强省和幸福美好家园建设提供高水平气象服务保障。

(二)基本原则。

1.坚持党的领导,服务人民。全力确保党中央决策部署有效落实,着力提升防灾减灾救灾气象保障能力,坚持人民至上、生命至上,贯彻新发展理念,为实现气象高质量发展提供根本保障。

2.坚持科技兴业,创新驱动。突出科技引领,坚持创新在高质量气象现代化建设全局中的核心地位,优化资源配置,提高气象关键技术支撑能力,切实提升气象高质量服务经济社会发展水平。

3.坚持系统观念,协调发展。着眼气象事业发展全局,加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进,高度融入国家和区域重大发展战略,统筹市、县级气象事业协调发展。

4.坚持深化改革,依法治理。发挥改革的突破性和先导性作用,优化气象高质量发展体制机制。加强气象法治建设,全面推进气象治理体系和治理能力现代化。深化多领域合作,提高共享共用水平。

(三)发展目标。到2025年,夯实气象强省基础。基本建成与经济社会发展相适应的监测精密、预报精准、服务精细的现代气象业务体系,气象科技创新高地初具规模,全省气象防灾减灾能力大幅提升,实现气象公共服务优质均衡,灾害性天气监测率、预报准确率、公众气象服务满意度达到全国先进水平,气象防灾减灾第一道防线更加牢固,郑州都市圈融合发展、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴和碳达峰碳中和气象服务保障走在前列。

展望2035年,基本建成气象强省。气象服务保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好能力显著增强,智慧气象发展水平达到全国先进水平,气象治理能力和服务水平全面提升。

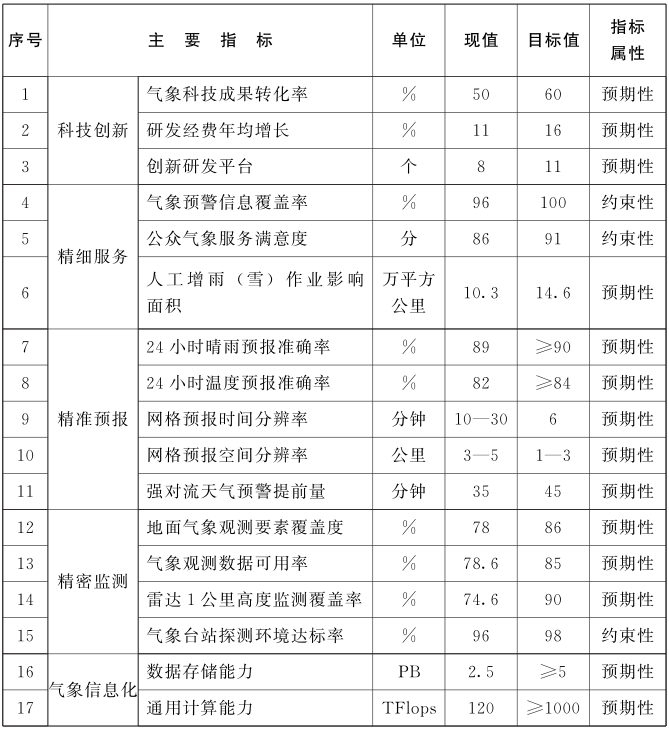

“十四五”时期河南气象事业发展主要指标

三、瞄准“四个一流”,建设科技创新高地

(一)打造一流创新平台。推进黄河气象创新研究院落地我省。融入黄河实验室,建设极端天气气候研究实验室。加强河南省·中国气象局农业气象保障与应用技术重点实验室建设,统筹建设一批市级气象应用技术重点实验室。推进安阳国家气候观象台、郑州农业气象野外科学试验基地(野外科学观测研究站)和鹤壁国家综合气象观测专项试验外场建设。建设中国气象局飞机人工增雨和科学实验郑州基地、中部区域商丘积层混合云试验示范基地、南水北调中线工程丹江口水库水源涵养地增雨和盘石头水库增蓄等外场试验基地。推进建设黄河下游(濮阳)气象研究应用中心。建设河南省气象防灾减灾中心(郑州国家气象科技园)。

(二)发展一流关键技术。加强大城市重点区域极端灾害性天气机理研究和监测、预报预警技术研发。加强农业、水文、环境、交通、旅游、能源等重点领域气候风险早期预警、灾害性天气影响预报和气象灾害风险预警技术研究。开展气象保障粮食安全关键技术研究,发展农作物智能化观测技术、精细化农业气象灾害影响预报和智能风险预警技术、作物模型与遥感数据耦合技术。加强流域天气气候变化规律及风险应对措施研究,发展气候变化对黄河流域生态系统影响的定量化评估技术。开展中部区域人工影响天气关键技术研究,发展积层混合云人工增雨技术。发展温室气体监测和客观评估、风能太阳能资源综合利用监测评估预测技术。

(三)建设一流人才队伍。实施新时代气象高层次科技创新人才计划,形成在全国有影响力的领军人才、首席专家和青年英才人才梯队。推进郑州大学等高校大气科学学科建设,打造中部地区气象人才培养基地、科技创新及成果转化基地。建立健全与人才政策相适应的科技资源统筹和创新团队管理机制。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。加强省、市、县级气象人才交流,加大基层气象高层次人才培养力度。

(四)创设一流创新制度。推进科研力量优化配置和资源共享。发挥省科技攻关联合基金引领作用,推进气象科研开放联动。优化科研项目组织管理,建立重点项目攻关“揭榜挂帅”制度。建立成果分类评价制度,健全科技成果业务准入机制。推动值班型业务向技术开发和成果转化等研究型业务转变,引导科技成果向业务服务转化应用,加强科技成果本地化应用。